| Oignon L’oignon c’est pas pareil. Il n’a pas d’intestins. L’oignon n’est que lui-même foncièrement oignonien. Oignonesque dehors, oignoniste jusqu’au coeur, il peut se regarder, notre oignon, sans frayeur. Nous : étranges et sauvages à peine de peau couverts, enfer tout enfermé, anatomie ardente, et l’oignon n’est qu’oignon, sans serpentins viscères. Nudité multitude, toute en et caetera. Entité souveraine et chef-d’œuvre fini. L’un mène toujours à l’autre le grand au plus petit, celui-ci au prochain et puis à l’ultérieur. C’est une fugue concentrique L’écho plié en choeur. L’oignon, ça s’applaudit: le plus beau ventre sur terre s’enveloppant lui-même d’auréoles altières. En nous : nerfs, graisses et veines mucus et sécrétions. On nous a refusé l’abrutie perfection. Wislawa Szymborska, L'oignon (Cebula) in Grand Nombre (Wielka liczba), 1976, traduction Piotr Kaminski Lecture par Jacques Bonnaffé : extrait de Jacques Bonnaffé lit la poésie émission du 1er octobre 2018, France Culture |

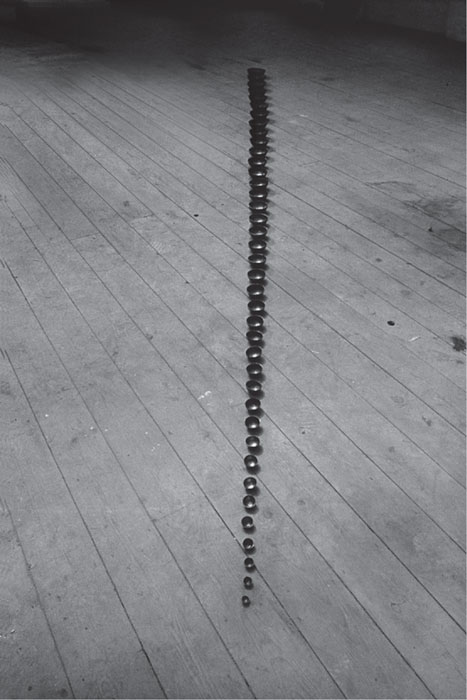

L'oignon n'est pas une boîte. En lui, ce qui contient s'identifie exactement avec ce qui est contenu, selon un paradoxe pelliculaire qui offre, c'est sûr, une image de prédilection pour le géomètre, pour le philosophe et pour l'artiste. Dans l'oignon, en effet, l'écorce est le noyau : plus de hiérarchie possible, désormais, entre le centre et la périphérie. Une solidarité troublante, basée sur le contact - mais aussi sur d'inframinces interstices -, noue l'enveloppe et la chose enveloppée. Le dehors, ici, n'est qu'une mue du dedans. Pensons à ce trait caractéristique de la description donnée par Léonard : l'os, la pie-mère et la dure-mère y sont donnés successivement comme contenants et comme contenus. |